Geschichtsprofessor Tobias Straumann über seine Rolle als Beirat beim Forschungsprojekt «Zug in der Welt» (ZIDW) und seine aufregende Zeit als Lokaljournalist in Zug.

Wie gelangte Ende des 19. Jahrhunderts die Milch von Chamer Kühen in britische Kolonien? Wie wurde Steinhausen zu einem Knotenpunkt für Zusatzfutter? Wer legte die Basis für den Erfolg der Zuger Metall-, Elektro- und Textilindustrie? Warum entstand bei uns ein globaler Rohstoff-Hub und entwickelte sich Zug zu einem Life-Science-Cluster? Das Forschungs- und Vermittlungsprojekt «Zug in der Welt» liefert Antworten auf solch spannende wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragen, schärft den Blick für Zusammenhänge und will Laien für Zuger Geschichte(n)begeistern. Die digitale Plattform ist seit Frühling 2024 online und wird bis 2025 mit weiteren Inhalten bestückt.

Herr Prof. Straumann, sie arbeiteten in den 1990-er Jahren als Journalist in Zug. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Nur gute! Ich war bei der «Zuger Presse» angestellt, die ein Jahr zuvor von Dani Brunner, Josef Speck und Hans-Rudolf Wild ins Leben gerufen wurde und mit einem illustren Verwaltungsrat besetzt war. Die Arbeit beim Blatt war spannend, lebendig, abwechslungsreich. Ich habe sehr viel gelernt, vor allem schnell zu arbeiten und mich mit Informanten zu vernetzen. Ich deckte das ganze Spektrum des Wirtschaftsjournalismus und der Wirtschaftspolitik ab. Auch mit dem Vorgänger der Zuger Wirtschaftskammer, dem Handels- und Dienstleistungsverband HDV, hatte ich regelmässig zu tun.

Sie sitzen im Beirat des Forschungsprojekt «Zug in der Welt», das im Frühling 2024 lanciert wurde. Ist Zuger Wirtschaftsgeschichte für Sie als Schweizer Wirtschaftshistoriker von besonderem Interesse?

Jeder Kanton ist interessant! Aber Zug ist historisch besonders vielfältig. Zusammen mit dem ETH-Archiv für Zeitgeschichte, wo das Firmenarchiv der Landis & Gyr lagert, haben wir an der Universität Zürich mehrere Seminare über den Wirtschaftsplatz Zug durchgeführt. Zug liefert Landwirtschaftsgeschichte, Geschichte zur Textilindustrie, Maschinenindustrie, zum Dienstleistungssektor und ist Drehscheibe für diverse lokale und internationale Standbeine. Ein wichtiger Aspekt ist ferner die für Zugs Wirtschaftsentwicklung so relevante Gotthardlinie. Auf kleinsten Raum lief in Zug im 20. Jahrhundert extrem viel – und so ist es bis heute.

Über die Zuger Wirtschaftsgeschichte existieren bereits diverse Publikationen. Liefert «Zug in der Welt» neue Fakten und Erkenntnisse?

Die Zuger Wirtschaftsgeschichte wurde nie umfassend aufgearbeitet. Es herrscht eine veritable Lücke. Die will man nun schliessen. Auch eine nationale Wirtschaftsgeschichte existiert im klassischen Sinne nicht. Darum lohnt sich der Blick auf die Kantone. Spannend ist immer die Frage, wie die Firmengründungen zustande kamen. Da spielt die Zuwanderung für Zug eine wichtige Rolle, die Standortspolitik, aber auch die Heiratspolitik. Männer mussten sich teilweise in angesehene Familien einheiraten, um sich Kapital zu beschaffen. Bei ZIDW stehen aber nicht in erster Linie einzelne Firmen im Fokus. Es werden Vergleiche angestellt und Muster identifiziert.

Was heisst das konkret?

Ein Muster, das sich beispielsweise für Zug herauskristallisierte, ist die Tatsache, dass viele junge Pioniere vom protestantischen Zürich ins katholische Zug kamen, weil sie hier Standortvorteile ausmachten und ihre ambitionierten Ideen umsetzen konnten. Auch hat das Projekt den Anspruch, zu schauen, welche politischen Entscheide etwa in der Bildungs- oder Steuerpolitik einen Einfluss auf die Wirtschaft hatten, und darzulegen, was funktioniert hat und was nicht. Dazu braucht es bestimmte Bezugspunkte. Z.B. den Rohstoffhandelsplatz. Da lässt sich Zug mit Genf vergleichen, und genau das macht ZIDW. Durch die Vergleiche werden Unterschiede und Besonderheiten sichtbar, Gewichtungen und Einordnungen möglich. Für mich ist klar: Wer den Kanton Zug verstehen will, muss seine Wirtschaftsgeschichte kennen.

Bisher wurden auf der ZIDW-Plattform 25 Themen aufgearbeitet, u.a. der Verlauf der Industrialisierung, das Erstarken des Grosshandels, die Hintergründe zur Steuerpolitik, die Bedeutung des Rohstoffhandels und der Pharmabranche, die Etablierung des Dienstleistungssektors. Haben Sie ein persönliches «Lieblingsthema»?

Ich finde alle Themen interessant und wünsche mir sehr, dass die Informationsangebote von ZIDW von möglichst vielen Leuten genutzt werden, insbesondere von Politikern, Journalisten oder Lehrpersonen. Sie alle können sich hier schlau machen, können Informationen und Zahlen extrahieren und diese für Artikel, Vorträge oder Schulstunden verwenden. Auch Medienschaffende aus dem Ausland können von der Plattform profitieren. Normalerweise kommen die nach Zug, laufen durch die Stadt und realisieren dann einen Beitrag, in dem vieles schlicht nicht den Tatsachen entspricht. Schade. Denn gerade an einem faktenbasierten Diskurs hat Zug als Wirtschaftskanton ein genuines Interesse. Wer nur nachplappert, was seit Jahren kolportiert wird und Klischees wiederholt, macht es sich zu einfach.

Es ist aber nicht zu negieren, dass das Erfolgsmodell auch Kollateralschäden mit sich bringt. Die hohen Mietpreise sind nur einer von verschiedenen Aspekten.

Ja, die Schattenseiten gibt es, und es ist offensichtlich, dass das hohe Wachstum negative Folgen hat: überlastete Infrastruktur, hohe Bodenpreise, überteuerte Immobilien, zerstörte Baukultur. Diese Dinge werden in ZIDW auch thematisiert, ebenso wie Misserfolge und Wirtschaftsskandale. Dafür sorgen hervorragende Autorinnen und Autoren. Sie vertreten nicht ein einheitliches Weltbild oder eine homogene politische Haltung, aber sie sind alle mit einer Expertise ausgestattet. Ihre Beiträge zeigen: Nicht jeder und jede profitierte gleichermassen vom Aufstiegs Zug. Die Wachstumsstrategie ist bisher jedoch immer demokratisch unterstützt worden.

Das Gespräch mit Professor Straumann in Original-Länge können Sie gerne nachlesen unter Interview mit Prof. Straumann.

Mehr Infos zum Projekt «Zug in der Welt» finden Sie unter zuginderwelt.ch

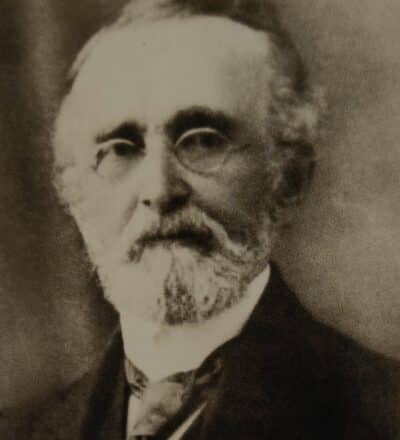

Tobias Straumann, 1966 in Wettingen AG geboren, ist ordentlicher Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Zudem schreibt er in der NZZ am Sonntag die Kolumne «Geld & Geist». Straumann sitzt im Beirat von «Zug in der Welt»: dem Forschungsprojekt zur Zuger Wirtschaftsgeschichte.

Die Verantwortlichen von «Zug in der Welt» von links: Magaly Tornay (Projektleitung, Universität Bern), Heinz Horat (Autor, Mitglied Projektgruppe), Christine Weber (Webauftritt), Armin Jans (Autor, Mitglied Projektgruppe), Ueli Straub (Initiator, Präsident Verein Industriepfad Lorze) und Daniel Nerlich (Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich). Foto: Sabine Windlin.

Wo heute das Einkaufszentrum Metalli steht, befand sich früher die Metallwarenfabrik Zug – im Volksmund ebenfalls Metalli genannt. Sie stellte Emailwaren sowie Artikel für Haushalt und Gewerbe her. 1976 fusionierte die Metalli mit der Verzinkerei Zug (V-Zug). 1983 wurden die eindrücklichen Fabrikgebäude mit der 170 Meter langen Sichtbacksteinfassade an der Baarerstrasse abgebrochen. Vier Jahre später eröffnete am gleichen Ort das Shoppingcenter. Foto: Kantonale Denkmalpflege Zug, IPL0241.